Category: Longform

ボールペンのペン先を作っている国は実際には何カ国なのか?

ボールペンのペン先を作れる国は3カ国しかない——というタイトルのYouTube動画を見かけた。

実際にはどうなんだろうなあと思って、Claudeに聞いてみたら、リサーチ機能を使ってゴリゴリに調べてくれたので(リサーチ機能の利用を選択した記憶がないのでちょっと困惑したが)、せっかくなのでブログで紹介してみます。

引用元のソースがたくさんあったのですが、Markdown形式では消されてしまっているし、PDF形式でもソース元の名称だけでURLとかがなくなっていて、貼り付けできないのは残念。

ボールペンのペン先製造国は本当に3カ国だけなのか

「ボールペンのペン先を製造できる国は世界に3つしかない」という主張は、2017年以前は概ね正確でしたが、現在は4カ国(実質的には5カ国)が製造能力を有していることが判明しました。ただし、この主張の背景には、極めて高度な製造技術と経済的な障壁があり、実際の製造が極少数の国に集中している現実があります。

ペン先製造の現在の状況と製造国

現在、ボールペンのペン先(ボールポイントチップ)を製造できることが確認されている国は以下の通りです:

主要製造国(伝統的な3カ国)

- スイス: 最も高度な製造技術を持ち、20以上の製造工程と最も厳格な要求仕様(加工精度1/1000mm)を実現

- ドイツ: 精密工学と高品質な機械技術で知られ、特殊鋼材の加工に優れる

- 日本: 高品質ステンレス鋼材の主要供給国であり、パイロット、ぺんてる、ゼブラなどが完全な垂直統合生産を実施

新規参入国

- 中国: 2017年に太原鋼鉄集団(TISCO)が5年間の研究開発の末に製造技術を確立。ただし2021年時点でも輸入依存度は80%

- 韓国: Crown Ball Pen社が1965年から独自にペン先を含む全部品を社内製造していることが確認された

「3カ国のみ」という主張の出典と根拠

この主張は2015年から2017年にかけて、中国がボールペンのペン先を製造できない問題が大きく報道された際に広まりました。中国の李克強首相が2015年に「中国は滑らかに書けるボールペンを作ることができない」と発言し、世界的な注目を集めました。

主張の変遷を見ると、2017年以前の情報源ではスイス、ドイツ、日本の3カ国のみが製造可能とされていました。中国が2017年に技術的なブレークスルーを達成した後も、多くの情報源が更新されておらず、「3カ国」という主張が残存しています。実際には、製造設備と実際のペン先製造を区別する必要があり、スイスのMikron社が世界のペン先製造設備の95%を供給しているという事実が、この集中度の印象を強めています。

ペン先製造技術の驚異的な難しさ

ボールペンのペン先製造が極めて困難な理由は、ミクロンレベルの精度要求と特殊な材料科学の組み合わせにあります。

必要な精度仕様

- ボールとソケットの隙間:正確に5ミクロン(0.005mm)- これより小さいとインクが流れず、大きいと漏れる

- 加工誤差許容値:3ミクロン以内

- ボールの真球度:グレード10精度(直径公差±2.5μm、真球度偏差±4.5μm)

- 品質基準:5,000個に1個でも不良品があれば、生産バッチ全体を廃棄

材料の特殊性

ペン先に使用される「ペン先鋼」は、超快削フェライト系ステンレス鋼(S-Pb-Te型)と呼ばれる特殊合金です。硫黄、鉛、リン、テルルなどを精密に制御して添加し、切削加工性と耐食性という相反する特性を両立させています。ボール部分には、鋼の2倍の硬度を持つタングステンカーバイドが使用され、ダイヤモンドに匹敵する硬度と耐摩耗性を実現しています。

製造国の歴史的変遷

ボールペンは1930年代にハンガリーのラースロー・ビーローによって発明されましたが、その後の製造技術の発展は特定の国に集中しました。

1940年代-1960年代: 第二次世界大戦中、英国空軍が高高度でも使用できるボールペンを採用したことで大量生産が始まりました。アメリカでは多くの企業が製造を試みましたが、Reynolds社やEversharp社など大手企業も品質問題で撤退を余儀なくされました。

1950年代-現在: マルセル・ビックがBICクリスタルで大量生産技術を確立し、1000億本以上を販売。しかし、ペン先の精密部品製造は少数国に集中し続けました。

中国の挑戦(2011-2017年): 年間380億本(世界の80%)のボールペンを生産しながら、ペン先の90%を輸入に依存していた中国は、科学技術部が870万ドルを投資し、TISCOが5年間の研究開発を経て2017年に製造技術を確立しました。しかし、市場での採用は限定的で、2021年時点でも輸入依存度は80%に留まっています。

主要製造国の現状詳細

日本の状況

パイロット、ぺんてる、ゼブラ、三菱鉛筆(uni-ball)などの大手メーカーが、ペン先から最終組立まで完全な垂直統合生産を実施。高精度製造と継続的なイノベーション(ゲルインク、ハイブリッドインクなど)で技術的リーダーシップを維持しています。

韓国の状況

モナミ(153ボールペンで36億本販売)、東亜、Crown Ball Pen社などが活動。特にCrown Ball Pen社は1965年からペン先を含む全部品を社内製造しており、実質的な製造国として確認されました。

ドイツの状況

Schneider、Pelikan、LAMY、モンブランなどがプレミアム市場に焦点。Schmidt Technologiesはドイツ最大のペン用リフィル製造企業。BockとJoWoは世界最大級の万年筆ニブ製造企業として、グローバルに供給しています。

スイスの状況

Mikron社が製造設備で圧倒的シェア(95%)を持ち、世界中で日産2億本のペン先がMikron機械で製造されています。Caran d’Ache、Prodirなどの高級筆記具メーカーも存在しますが、スイスの真の強みは製造設備の供給にあります。

中国の状況

TISCOが技術的ブレークスルーを達成したものの、国内メーカーは実績のある外国サプライヤーを選好する傾向が強く、市場採用は限定的。2017年から2021年にかけて、ボールペン輸入額は1200万ドルから2800万ドルに倍増し、輸入代替の目標は達成されていません。

結論:主張の真偽について

「ボールペンのペン先を製造できる国は世界に3つしかない」という主張は、歴史的には概ね正確でしたが、現在は正確ではありません。

現在の実態:

- 確認された製造能力保有国:5カ国(スイス、ドイツ、日本、中国、韓国)

- 実質的な市場供給国:主に3カ国(スイス、ドイツ、日本)

- 製造設備供給:スイス(Mikron)がほぼ独占(95%)

この極端な集中の背景には、ミクロンレベルの精度要求、特殊材料の開発、高額な設備投資、低い利益率という経済的障壁が存在します。年間数百億本という巨大市場にもかかわらず、ペン先という重要部品の製造が少数国に集中している現象は、精密製造技術の複雑さと、一見単純に見える製品に隠された高度な技術の存在を示す象徴的な事例となっています。

中国の経験が示すように、技術的なブレークスルーを達成しても、市場での採用と経済的成功は別問題であり、確立されたサプライチェーンと品質への信頼を覆すことの困難さを物語っています。

最近Amazonで買った爪切りガジェットを紹介するよ

最近、AmazonでUSB-C充電タイプの電動の爪切り(爪やすり)を買った。

ひげそりのシェーバーみたいなもので、回転する刃があって、爪が何とか入るような隙間から爪を入れて押し当てることによって爪を削る、というものだ。

USB-C接続となっているので充電して使いやすく、同じような商品が沢山あって、値段は多少幅広い(1000-3000円ぐらい)が、この商品を自分が買ったときには1599円だった。

爪を入れる開口部の縦幅が狭いものと多少広いものがあるようで、子供向けと大人向けで1mmと2mmを切り替えられるものもあった。自分が買ったのは2mm程度だ。

(足の爪を主にメンテナンスしたかったので、1mmだと多分難しいだろうと考えて画像やレビューを読んでそこそこ広そうなものにした)

足の爪はなかなか切るのが面倒というか、あまりよく見えない状態で切ることになるので、どうも深爪したりで巻き爪になっていく恐れがあったのが大分気になっていた。(手の方は特に問題なかったので、手だけなら買わなかったと思う……)

以前、以下のURLにあるタイプの、人力で削るタイプの爪やすり(の改良版で、削りカスの大半が本体に入ってまとめて捨てられるやつ)を使っていたこともあるのだが、これで必要なだけ削るにはかなりの時間が必要なのが難点だった。それが面倒なので結局爪切りで切ったりしていた。

とりあえず試しにしばらく削ってみた感じだが、削っているときと、細かく切るというか欠けるような音(パチパチ)がなるときがあって、後者はちょっとヒヤヒヤする(肌が切れる心配はまったくないのだが、弱くなっている爪が振動とセットで割れたりしないよな……? と不安になるという意味で)。

低速回転と高速回転があるので、小指などの爪が伸びているときは低速でゆっくりやろうと思っている。(短くなってしまえば高速回転でも心配はないと思うので、頻度高めに使っていれば大丈夫そうではある)

レビューにも書いてあったが、若干削りカスが周囲に飛び散ってしまう(ちなみに爪に当てる向きが重要っぽくて、上下を逆にするとまき散らしてしまう……)のだが、まあ許容できる範囲かなあと思っている。

あと、仕上がりは多少荒くなってぎざぎざが残ってしまって、布などにひっかかることがあるので、仕上げには細かいやすりを使って削った面を調えたほうがいいかもしれない(仕上げのとき、かるく当てるようにして削るのでもよさそうだが)。

購入したモデルは非常にコンパクトだった。写真を見た感じ、完全ワイヤレスイヤフォンのケースぐらいはあるのかと思ったが、それよりも小さかった。

どれぐらい耐久性があるのかは分からないが、Amazonで1599円にしてはなかなか楽しめるガジェットではある。(アリエクとかTemuとかの、中国から直接買える系のショップだと多分700円ぐらいだろうなぁ……という気もするが)

筋膜リリースガンとか、電気シェーバーとか、電動爪やすりとか、この手の最近強力になったリチウム電池+モーターの組み合わせの商品は、意外と生活が便利になるのでおすすめ。バッテリー容量は公称値300mAhなので、多分爆発するようなことはないだろう(発火はあるかもだが……それこそ完全ワイヤレスイヤフォンのケース程度の危険性だと思う)

miseを導入してみた

Hugoで新しい記事を書くためのコマンドに以下を使うようにしたのだが、たまにしか書かないと履歴からなくなって面倒だ、ということに気づいた。

|

|

Raycastのスニペットにも入れていたのだが、入れていたことを忘れてしまっていたので、どうしようもない。

それで、ちょうどX(だったと思う)で流れてきた記事を見習って、miseを導入してみることにした。

ターミナルを使う人は、とりあえず「mise」を入れておく時代。 ・・・を夢見て。

https://zenn.dev/dress_code/articles/a99ff13634bbe6

インストールして、プロジェクトローカルにmise.tomlを置いて、以下のように書くだけでよかった。するとあとはmise runだけで選択可能になるので、細かいところは忘れてしまってよい。便利。

|

|

グローバルに入れたいnodeのパッケージとかについてもmiseに管理させようと思っている。

Getting Startedはここ

https://mise.jdx.dev/getting-started.html

Amazon Primeの先行セールで約24000円のPOCO M7 Pro 5Gをポチった

Amazon Primeの先行セールで23000円台と、かなーり安かったのでXiaomiのPOCO M7 Pro 5Gを購入した。

元々、moto g13をiPhoneの予備機というかサブ機として使っていて、最近性能面でちょっと辛くなっていたのと、ガラスに少し擦り傷ができていたので、リプレースする端末を探していた、という背景があった。

moto g13は2年ほど前に購入した端末だが、購入時に割引があって20500円程度だったので、ほぼ同じような

価格帯の端末、ということになる。

できれば1万円台の端末を考えていたのだが、Antutuというベンチスコアで同じぐらいの性能になってしまうのは嫌だったので(moto g13は当時のAntutuでスコア25万ぐらいだったはず)、Antutuが45万程度出るXiaomiのPOCO M7 Pro 5Gは非常によかった。

また、ハード仕様もmoto g13の4GB/128GBという構成からPOCO M7 Proは8GB/256GBとなり、IPS液晶から有機ELになって、Dolby Atmosのスピーカーはそのまま、イヤホンジャックも変わらず存在して、液晶サイズも6.5インチから6.61インチぐらいの非常によく似た感じなのもよかった。純粋なアップグレード感覚でいけそうだ。

本音を言うと予備機もiPhoneにしたかったのだが、USB-Cの端末が欲しかったのもあって、コスト面でどうしても折り合いがつかなかった。まあAndroid端末があればAndroidのアプリを作れるのでいいのだが……。

とりあえずちょっと触ってみた範囲だが、性能面では文句なしで、2年ぶりの更新にふさわしいぐらいの性能アップ感はある。

まあ一番のポイントは今のPrime先行セールのおかげで安い(おそらく通常は29,980円で、多少セールでも26,000円台だと思う)というところなので、セールのうちに記事を公開しておこうと思う。

Keychron B1 Proを衝動買いした

Keychron B1 Proというキーボード(https://amzn.to/4lv1WO1)、昨日Amazon見て衝動買いしたんだけど、何がいいかってキー配列がだいたいApple純正と同じで(重要)、でもAの隣がControlじゃないなーって問題もリマップツールで変更できるし(超重要)、Apple純正みたいな小型&薄型。

そしてBluetooth, 2.4GHz無線, 有線接続(USB-C)に対応してて、MacとWinの配列変更がスイッチでできて、バッテリー持ちが良くて、それでもって7500円ぐらいとApple純正のほぼ半値(Touch ID付きのと比較すると1/3ぐらい)なんですよね。

ポイントがちょっと付くので実際にはもう少し安いし、通常カラーだとさらに安い。

そろそろApple純正をUSB-CにしたいけどTouch ID付きだと2万かぁ……どうしようかなー、でも古いのへたってきてるし予備機なし状態なんだよなあ……と思っていたので、予備機として一台入手した。

個人的にはカラーはレトログリーンが欲しかったけど、在庫なさそうだったのでレトロレッドで。

冷静に考えるとダンボールの中にHHKBとRealforce閉まってあったなあと気づいたけど、Realforceはテンキーレスでもでかいし、HHKBはカーソルなくてUS配列だから慣れ直すのが面倒、なにより薄型の方が個人的には好きだったのでまあいいんじゃないと。

……サイズが少しApple純正より大きいのは承知の上で買ったけど、タイプ感だけはかなり期待外れだったなあ(シザー方式って言うけどなんかふにょふにょしてるし、ストロークが案外ある。まぁストロークはApple純正がなさすぎるのかもなんだけど、ふにょふにょしたキーを長く押し込むのって楽しくないし意味もないと思うんだよね……)。

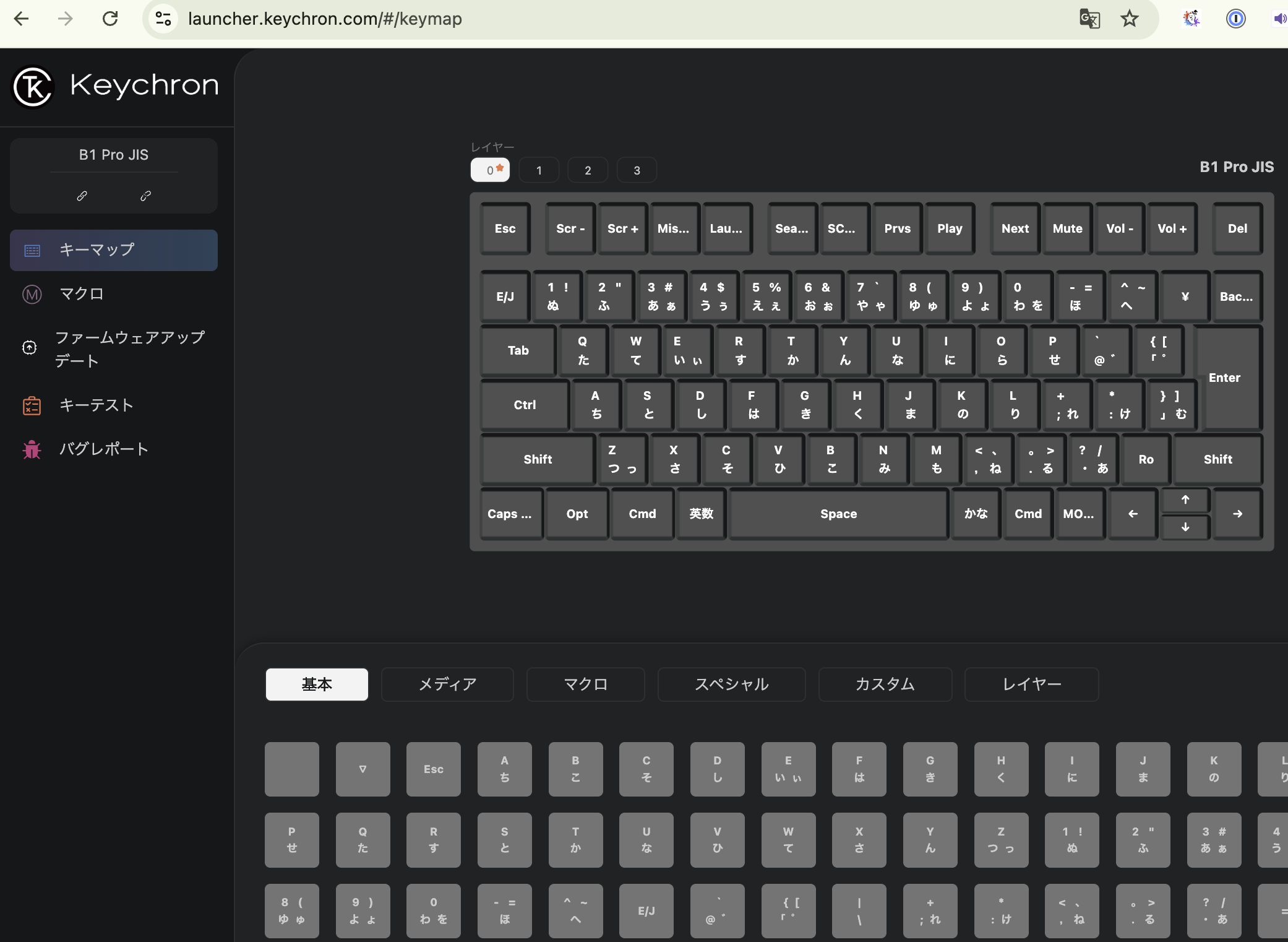

リマップツールの画像貼っておきますね。ツールというかWebサイトになっていて、アクセスして使う形。提供元が廃業したらサイトなくなりそうだけど、まあそのときはApple純正使ってるだろうし……。

9ピンのマグネット式のUSB-Cコネクタ

9ピンのマグネット式のUSB-Cコネクタを買ったら大変に便利だったので、いつか記事を書きます、と言ってそのままになっていた。

自分で書くのは面倒なのでChatGPTに書いてもらうことにした。だいたい書きたいことは書けてるのでよしとします。

ちなみにこの手のマグネット式コネクタ、便利そうとは思っていたものの規格的には当然USBではないので、一旦様子見をしていた(ら、まあ初期は問題も報道?されてましたね)のだが、そろそろこなれてきただろうと思って買ってみた、というのがストーリーとしてある。わりと石橋を叩く性格です。まあ壊れてもいい機器から導入する手はあったが。

では、本文に入ります。

⸻以下、ChatGPT

Pros(利点)

-

物理的な保護

• ケーブルに引っかかってもマグネットで外れるため、ポートやケーブルの破損を防止。

• USB-Cポートの摩耗を軽減し、頻繁な抜き差しによる劣化が減る。 -

使いやすさの向上

• 近づけるだけで簡単に接続・取り外し可能。

• 暗い場所や片手での操作がしやすい。

• 接続時に向きを気にしなくていい。(重要) -

ポートのホコリ対策

• マグネット側(デバイス側)に残るプラグがポートのカバー代わりになり、ホコリやゴミの侵入を防ぐ。 -

MacBook MagSafe的な安心感

• Appleの旧式MagSafeのような使い心地が再現でき、事故防止・安全性向上につながる。 -

一部は高速データ転送対応

• 9ピン以上のタイプであれば、USB 3.x相当の高速通信(最大10Gbps)やPD充電(100Wまで)にも対応するものがある。

Cons(欠点)

-

品質のバラツキ

• マグネット接点が多いため、安価な製品は接触不良や発熱が起きやすい。

• 長期使用で磁石の脱落・ズレ・端子の酸化が起きる場合がある。 -

データ転送に制限がある場合も

• 製品によってはデータ通信非対応やUSB2.0止まりなどもある(見た目は似ていてもスペック差が大きい)。

• DisplayPort Alt Mode(映像出力)に対応していない製品も多い。 -

汎用性にやや欠ける

• 特定のアダプターとケーブルの組み合わせでしか使えないこともあり、他のUSB-C機器との互換性に制限がある。 -

磁気干渉のリスク(微小だが)

• 強力な磁石を内蔵しているため、カード類や磁気に敏感なデバイスとの近接は注意。 -

本体の突起が気になることも

• 差しっぱなしにすることでUSB-Cポート周辺に出っ張りができるため、ポーチに収納するときなどに邪魔になる場合も。

総評

おすすめユーザー:

• ノートPC、スマホ、タブレットを頻繁に充電する人

• デバイスのポート保護を重視する人

• 充電事故(引っかけ事故)やケーブル断線を減らしたい人

選ぶ際の注意:

• データ転送・映像出力・PD給電の対応ピン数とプロトコル仕様を確認することが重要です(特に「9ピン」以上推奨)。

• ブランドやレビューで接触の安定性や発熱の有無を要チェック。

⸻ここまでChatGPT

個人的にはスマホの充電ぐらいだし、9ピン未満や16ピン以上だとコネクタの向きを回転させられない(首振りはできる)製品もあるので、回転・首振りができる9ピンのがいいんじゃないかなあと思う。7ピンとかでも似たようなのがあるのでご注意ください。

私は、この手のものはOEM製造などを考慮して、高くはないけど安すぎもしないメーカーのを買うようにしているので、VAFOTONで大体揃えているが、ベストな選択かどうかはわからない。

(価格が高い場合は、OEMに製造してもらったのを売ってる代理店みたいなビジネスで製造品質とあまり関係なく値段が高くなっている可能性があると思っているし、安すぎる場合は製造時に基準値以下のやつを仕入れて売ってるパターンの可能性があると思っている。このように価格から推測していく方式だと、安すぎる製品なのにそこそこの値段をつけて売るメーカーとかに引っかかる恐れはあるのでレビューも読みましょう。レビューの読み方は低評価の内容が妥当かどうか——「それは利用者のミスでしょ?」みたいな内容のものを除外して、製品に不安があるレビューがどの程度あるか——をチェックします)

で、スマートフォンではこの手のコネクタが大変よかったので、今度はノートPC用にHDMIのマグネットコネクタを買ってみたところだったりする(まだ使用してはいない)。

2025-06-21追記

紙上の迷宮 #38

# 第38話:書かれなかった投稿

以下の文書は、狩谷隆志の遺したノート、手帳、および音声メモから再構成されたものである。日付の記載はなく、断片的な記録のみが残されていた。全ての文章が彼自身の執筆かどうかは確認されていない。

続きをみる

紙上の迷宮 #37

# 第37話:最終投稿の招待

朝日が窓から差し込む部屋。清水まどかがスマホの通知音で目を覚ます。ほぼ同じ瞬間、山間の一軒家で小牧澄人がパソコンのメール着信音に気づく。古書店の奥の部屋では、長谷川樹がコーヒーを淹れながらタブレットの画面を見つめる。大阪の静かなアパートでは、アマンダ・フィッシャーが書道の道具を片付けつつ、パソコンの前に座る。鎌倉のシェアハウスでは、伊吹杏奈が朝食を取りながらスマホに届いた通知を確認する。

続きをみる

紙上の迷宮 #35

# 第35話:アーカイブの中心で

長谷川樹とアマンダ・フィッシャーはそれぞれの自宅で、深夜のパソコンに向かっていた。小牧から狩谷との面会の内容を聞き、二人は「アーカイブの深部」を探ることを決めたのだ。

続きをみる

ブログとWeb小説のどちらを主にやっていくべきなのか

LLMの発展により、今後やるべきことが変わっていく可能性があるので、検討したい

Web検索が変わるとブログは生きていけないかもしれない

Web検索が、これまでの検索エンジンから、徐々にLLMによる検索に置き換えられつつある。

実際に使われるのがどちらかに関わらず、「要約」が提供されるかどうかはこれまでのインターネットとは重要な違いになる。つまり、原典を読む必要がなくなってしまうのだ。

実際、検索エンジン側も、すでにLLMによる要約を提供しはじめている。原典を読まないのが当たり前になったとき、ブログを支えている広告モデルやアフィリエイト広告からは収益が得られなくなる。

それだけではなく、記事の作者としての存在感もなくなってしまう。AIの要約経由では「誰が書いた」ものなのか「どこに掲載されている」ものなのかが薄れてしまうからだ。(少なくとも現状のAIによる要約はそうなっている)

とすると、ブログを頑張ることの意義がどこまであるのか……ということになる。困ったものである。

Web小説はどうなるのか

では、私のもう一つの趣味であるWeb小説はどうなるのか。

現状、AIはそこそこ小説を書ける程度である。今後の進化でもっとしっかりとしたものが書けるようになるとは考えられる。

しかし、そうなったとしても、読者の読みたいものを言語化して、AIに指示するのはあまり簡単ではないと思う。

この「あまり簡単ではない」というのは「読者が自分で読みたいものをAIを使用して作る段階にはあまりいかないのでは」という意味だ。

また、小説は「要約で読む」というわけにはいかない。それではあまり娯楽にならない。

よって、AIが作るのは容易いが、AIによって作家性が見えなくなるようなことは少ないと思う。

問題は小説という市場が狭いことぐらいだ。ブログの需要よりも低い。しかし作りたい人は多い。

ぶっちゃけ収益的には現状ブログ>小説になりやすいと思うので、その辺は難なのだが……。長期的に見ると小説のほうが少しマシではないかと思う。

三つ目の選択肢

読み物/書き物の視点ではブログの記事・Web小説の他にも色々あるわけで、第三の選択肢を考えることも可能だろう。

物語的な面白さを含みつつ、かつ、ブログ記事のように短い時間で楽しめるもの(あるいは情報共有するもの)について、可能性を感じている。

具体的な形にはまだしていないのだが、こういうものを作ってみてはどうかなあ、というのがあるので、それにトライしてみたい。(ブログ記事としてもある程度まとまったら書いてみたい)

今日はここまで。

最近やりたいことを少しまとめておく

最近、精神の調子があまりよくないので、なかなかまとまった作業ができずにいるのだけれども、いずれよくなるという前提で、次に何をやるかを考えることにする。

まず一つ目はやはり小説で、ただまあこれは……書き始めるとキリがなさそうなので、いったん置いておいて、別に考えることにする。

二つ目はブログの記事を書きたい。

いや、これもブログの記事なのだが、定期的に書いていくようなネタが欲しいなと思っている。

これまで、何か購入したときに記事を書くかーという気持ちはあったのだが、それだとそう頻繁に何かを書くことにならないので、以前に買ったものとか、サービスとか、読んだものとかで書いてもいいのかもしれない。

シンプルにテーマ探しからスタートかもね。

三つ目はアプリを作りたい。Appleのプラットフォームが好きなので、可能なら何か作りたいという気持ちはあったし、Xcodeに知らない言語に知らないライブラリの組み合わせという、かなり敷居の高かった部分がチャットAIのおかげでだいぶ楽にできそうなので……というのもある。

問題は、作りたいものが特にないという……作るのにほどよいもので、かつ、作る意味があるもの、という条件が難しいせいもあるのだが。

何か欲しいなと思ったとき、探すと大体あるので、解決してしまっているというか……いつか欲しいものが出てくるだろうという姿勢だと出てこないというか。

(だから、使えるものがあるにも関わらず、あえて自分で作ってみるのも大事なんですよね……まあAppleは開発者登録のコストがなーって問題があって、それで若干腰引けてるところはあります)

とりあえずはまあこんな感じか。なんとなく書きだしてみたが前途はなかなか多難かぁ……。

まずは、こうやって書く癖をつけたいなと思っている面もあったりするので、今後はこういう記事も書いていくかもです。

(どうしても、覚書のようなものになるので、他人が読んでもあまり意味はないと思いますが……)

VS Codeのリリースノートの翻訳を各社のLLMのチャットAIサービスに頼んでみたら……

VS CodeのリリースノートのURL https://code.visualstudio.com/updates/v1_100 を書いて翻訳してくださいってChatGPTとClaudeとLe Chatに依頼してみたところ、

ChatGPT 4oと4.1は翻訳だけではなく要約までやって10分の1ぐらいにする。項目のいくつかしかピックアップしていないので、当然漏れが多い。

Claudeはがっつり全部訳す。

Le Chatもがっつり全部訳す(Claudeの10倍ぐらいの速度で一気に片付けた)。

Le Chatの速度(Flash Answers機能)は魅力的だねえ。でもまあ実用的にはClaudeでもLe Chatでもいい。

品質的には厳密にはClaudeのほうが良さそうな感じではあるけど、特にどちらも問題ない。

ChatGPTに全文訳してくれないかと言ったら4oは取得できないので、貼ってくれと言ってきた(これは一時的なものかもしれない)。4.1は著作権の問題でできないと言ってきた。うーん。

実際なんかChatGPT Plusって出力トークンけちってる感あるよね。まあ出力しまくりなClaudeは上限に達しやすいから良し悪しではあるんだけど……。

2025年5月のチャットAI雑感

チャットAIを色々触ってみたけど、自分の場合、現状はClaude MAXが一番いいかもなあ……という結論に落ち着きつつあります。

音声対話とか画像生成とかメモリとかGPTs/Gemみたいな、おまけの機能が欲しいと思う面が結構あって、ChatGPT Plusと並行したり、Le Chat Proを契約してみたり、Gemini Advancedをお試ししてみたんですが……。

あえてなんかもう一つ契約するならChatGPT Plusがいい、とは思いました(やっぱりmacOSのアプリあるのがいいし……なんだかんだOpen AIは機能全部あるし)。

でもその一方で……複数契約して回答比較していると、自分の用途だとClaudeの回答の質が高くなりがちで、これもう全部Claudeに聞いた方がいい……それならClaude ProよりMAXにして量を気にせずに使いまくればいいんでは? みたいになってるのが最近です。

まあ月額$100ですし、次の世代のモデルになったときどうなるかは分からないので、なかなか踏ん切りがつかないんですけどね。

Mistral AIとLe Chat:欧州発のAI

ちょっと時間がなかったのでAIにほとんど書いてもらいましたが、適宜補足しています。

んで、まずは一月だけですが、Le ChatのPro版を試してみることにしました。ただし、まだLe Chat(ルシャって発音するらしい)はMistral Largeらしいんですよね。Claude 3.7 Sonnectの90%の性能というMedium 3を使ってみたかった。

Mistral AIとは?

Mistral AIは2023年4月に設立されたフランスのAIスタートアップ企業です。Google DeepMindやMetaの元研究者たちが創業したこの企業は、オープンモデルとプロプライエタリモデルの両方を開発し、急速に成長しています。本社はパリに置かれており、欧州のAI開発をリードする存在として注目を集めています。

Mistralという社名は、フランス南部で吹く強力な冷たい風にちなんで名付けられたとのこと。

Mistralの主要なLLMモデル

Mistral AIは様々なサイズと能力を持つLLMを開発しており、主要なモデルには以下のようなものがあります:

- Mistral Small - 小規模ながらも高い性能を持つモデル

- Mistral Medium - 中規模モデルで、コストパフォーマンスに優れている

- Mistral Large - 最も高性能な大規模モデル

- Pixtral - マルチモーダル(テキストと画像)に対応したモデル

- Codestral - コード生成に特化したモデル

- “Les Ministraux” - スマートフォンなどのエッジデバイス用に最適化されたモデル群

2025年5月に発表された最新のMistral Medium 3は、特にコーディングやSTEM(科学・技術・工学・数学)タスクに強く、マルチモーダル理解にも優れています。注目すべき点として、Anthropicの高価なClaude 3.7 Sonnetと比較して、ベンチマークテストで「90%以上の性能」を持ちながら、価格は8分の1という点です。

Le Chatの概要と機能

Le Chatは、Mistral AIが開発したAIアシスタントで、ChatGPTやClaudeなどの競合に対抗するサービスです。2024年2月にベータ版が公開され、2025年2月にはiOSとAndroidのモバイルアプリもリリースされました(macOSアプリはまだありません)。Le Chatの主な機能には以下のようなものがあります:

1. 高速処理能力

「Flash Answers」機能により、1秒間に最大1,000語を生成する高速処理を実現しています。これはOpenAIのGPT-4oを上回る速度とされています。Pro版を契約するまではよくわかりませんでしたが、Pro版にしたところ爆速生成ですごいなーとなりました。GPT-4oやClaude 3.7 Sonnetより高速ですね。

2. ウェブ検索と引用

AFPとのパートナーシップにより、信頼性の高いニュースソースを活用したウェブ検索機能を提供。1983年までさかのぼるAFPのテキストアーカイブ全体にクエリを行うことができます。(とのことなのですが、Pro版はただ「news」と書いていて、Enterprise版が「AFP news」と書いているので、Pro版だとちょっと違うかも。無料版ではWebからは検索できたのですがアプリからはできませんでしたね、仕様なのか無料特有の回数制限みたいなものなのかはわからないです)

3. ドキュメント処理

PDFや画像などの文書を読み込み、OCR(光学文字認識)機能によってテキスト化し、内容を理解・分析することができます。

4. 画像生成

Black Forest LabsのFlux Ultraモデルを採用し、高品質な画像生成が可能です。ChatGPTやGrokよりも優れた画像生成能力を持つと主張しています。(ここでいうChatGPTは昔のDALL・Eのことだと思います。現在の4o Image Generator / Image-1 APIとの比較だと話は違ってくると思います)

SetAppの収録アプリ「Antinote」の紹介(メモアプリ)

Antinoteは、SetAppプラットフォームで提供されている優れたノート・メモアプリです。多くのノートアプリが市場に出回っている中、Antinoteは「ちょっとしたメモ」にフォーカスしたシンプルでわかりやすいUIと、タイマーや計算などの「メモに任せたい雑用」ができてしまう気が利く機能性を兼ね備えた、なかなかユニークなアプリに仕上がっています。

今回は、このアプリの注目すべき特徴について詳しく紹介します。

シンプルで直感的なインターフェース

Antinoteは、そのシンプルで直感的なインターフェースが特徴です。左右のスワイプで前後のノートに切り替えることができます。(ショートカットキーもありますし、後述のRaycast連携を使ってRaycastから操作することもできます)

対応環境

macOS 14+のみです。他の環境には対応していません。

メモ機能(+α)

Antinoteでは、通常のメモ機能に加えて、メモ内での簡単な電卓相当の計算・単位変換機能があります。さらには、なんと変数機能や、平均・合計の算出機能があるので、少し複雑な計算も可能です。

また、ToDo式のタスクリスクも作成することができ、完了時は四角のチェックボックスをクリックするか、末尾に「/x」と書くだけです。

加えてタイマー機能もあったりします。文中でtimer 3などと書いて改行することによって3分のタイマーを開始できますし、ポモドーロタイマー機能もあります。視覚的な表示がされることは確認しましたが、音とOS通知がどうなっているかはまだ確認していません。

クラウドとの連携

これはないです。ローカルにメモが保存されます。

テキスト形式なのでApple NotesやObsidianやBearのようなアプリを使用して連携してもいい、という感じですね。割り切った作りだと思います。

Raycast連携

RaycastやAlfredと連携する機能があり、Raycastから新規ノートを作成したり、既存のノートを検索したりできます。(Raycast Notesと結構競合していますね、Raycast Notesにこれにある計算機能とかタイマー機能がつけばいいのに)

まとめ

Antinoteは、ちょっとしたメモを書くことにフォーカスした設計思想により、逆に、あらゆるユーザーにおすすめできるノート・メモアプリになっています。

永続的にノートやメモを保管するのに使っているアプリがあるなら、そのお供にするのがいいでしょうし、それほどの高機能が必要ない場合はこちらで十分なケースが多いでしょう。

通常利用は無料、$5でフル機能の永続アンロックというお手軽な価格設定になっている他、SetAppを通じてサブスクリプションでも入手できるため、コスト面でも非常に優秀です。

個人的にはRaycast Notesと役割が被っているので、そこが少し難しいなと思いましたが、Raycast Proにしていない人(Raycast Notesの上限がある人)にはいいのではないでしょうか。